|

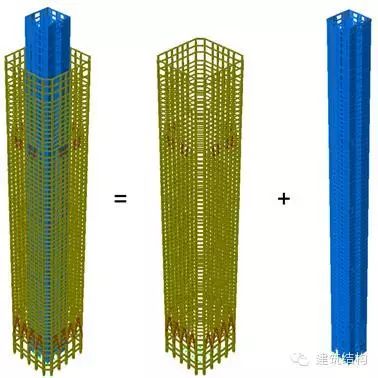

2 结构体系 双塔楼均以地下2层楼板作为嵌固端,双塔楼结构高度均为300m,平面尺寸均为49.4m×49.4m,高宽比约为6.0,采用钢筋混凝土筒中筒结构体系。为减小外框筒柱截面尺寸,在基础顶面~地上20层的框架柱中设置圆形钢管,形成钢管混凝土叠合柱。

根据建筑布置,塔楼在6,21,36,51层设置避难层。抗侧力体系的确定主要考虑如下三个方面因素:1)结构抵抗水平力作用的效率要高;2)因本工程地质条件复杂,溶洞较发育,基础在较多区域的持力层深,桩径受限,故结构宜多点均匀传力;3)结构用材经济性能要较优;4)施工简单,速度快。最终确定的结构抗侧力体系如图4所示。

图4 结构抗侧力体系

双塔楼的内钢筋混凝土核心筒从基础顶面延伸至结构屋面,自下到上筒体内壁尺寸保持不变,混凝土强度等级从下到上由C60变为C40,首层以上底部6层核心筒外墙最大厚度1300mm,核心筒内墙最大厚度400mm。双塔楼的底部核心筒体外边尺寸为24.5m×24.5m,高宽比为12.2。

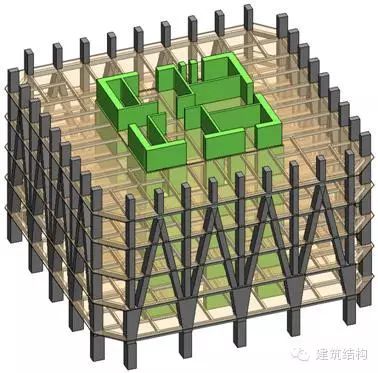

双塔楼外框筒由矩形钢筋混凝土柱(底部20层为钢管混凝土叠合柱)和钢筋混凝土外框梁组成,标准层框架柱共有36根,对称布置在四周,柱距4.8m。双塔楼外框柱在底部4~7层利用斜柱形成大开间,柱距增加至9.6m。斜柱过渡区占有4个楼层,斜柱斜率约为4.9,即斜柱与竖直线的夹角约为11.5°,如图5所示。

图5 结构底部斜柱过渡区示意图

3 地基基础 3.1 工程地质条件 场地范围内岩体类型较多,成份复杂,岩体风化差异显著,基础底标高以下的地基均为岩体。场地溶洞广泛分布,在场地内的271个钻孔中遇到溶洞(隙)的钻孔为133个,遇溶率为49.1%,为岩溶强发育场地,不存在较大范围的地下空洞和地下暗河。场地及邻近地段无区域活动性断层通过,无地裂缝、滑坡、崩塌、泥石流等不良地质现象。

3.2 水文地质 场地地下水类型主要为基岩裂隙水,属潜水。相对于周边地形,场地位于地势较高地段,地下水埋藏较深,地下水主要为基岩裂隙水和岩溶水。西塔地下水位绝对标高约为1080.00m,东塔地下水位绝对标高约为1075.00m。

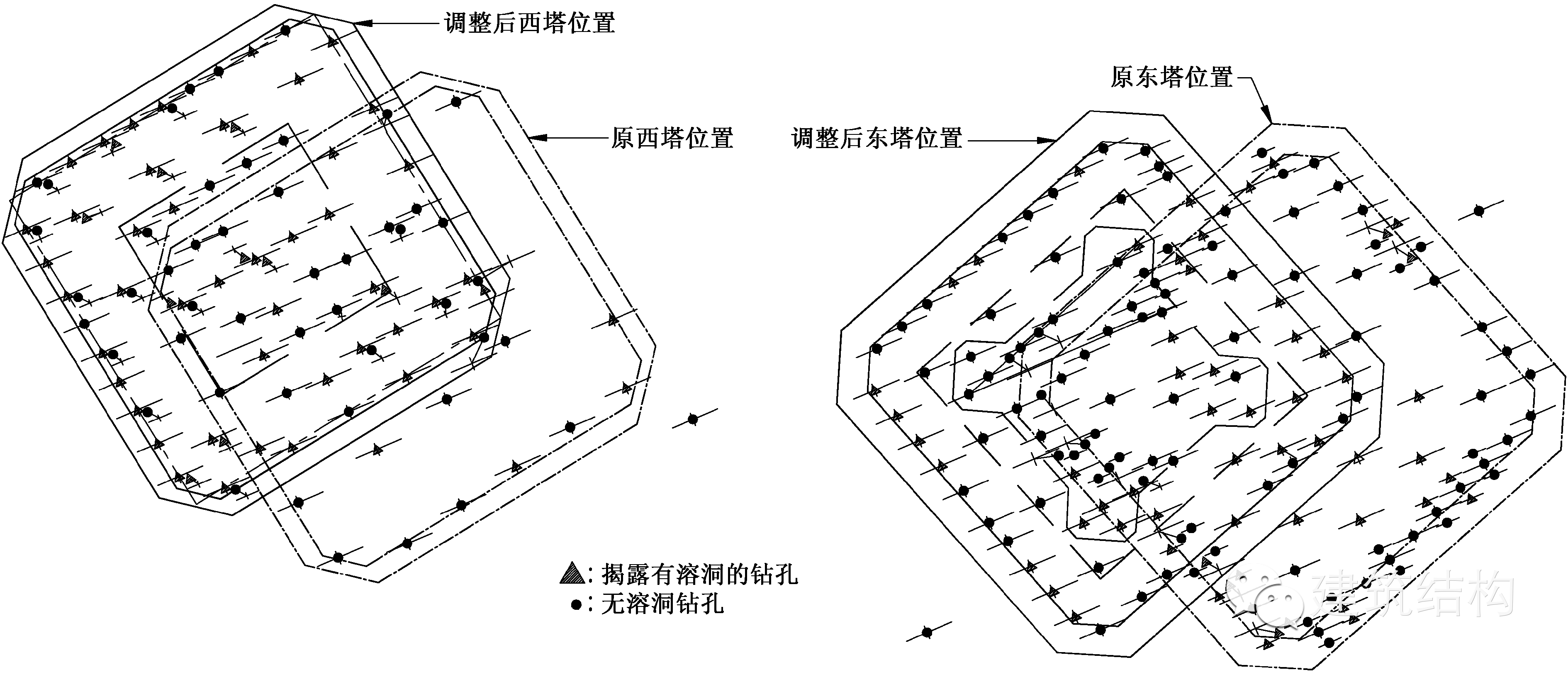

3.3 建筑选址及地下室深度优化 3.3.1建筑选址优化 分析初步勘察资料,东塔所在位置存在较多溶洞,其中东侧尤为严重;溶洞主要分布于灰白色石灰岩的表层范围内,灰白色石灰岩层埋藏较深,溶洞深度大,处理难度较大。溶洞较发育的灰白色石灰岩层走向为西高东低,若将东塔往西移动,可减小灰白色石灰岩层的相对埋深,也有利于降低溶洞的处理难度。

西塔原所在位置存在深灰色石灰岩,走向与灰白色石灰岩类似,厚度较大,基本不含溶洞。但西塔原位置处深灰色石灰岩埋藏较深,需采用桩基础方可利用深灰色石灰岩。若将西塔向西移,深灰色石灰岩出露抬高,西塔可利用深灰色石灰岩作为天然地基。综上分析,把双塔向西移动,调整前后的塔楼位置及溶洞分布情况如图6所示。

图6 调整前后塔楼位置及溶洞分布图 |