|

|

楼主 |

发表于 2025-10-10 11:52:59

|

显示全部楼层

阿里组建机器人和具身智能团队:广泛布局“躯体”后,终于要跟“大脑”融合了

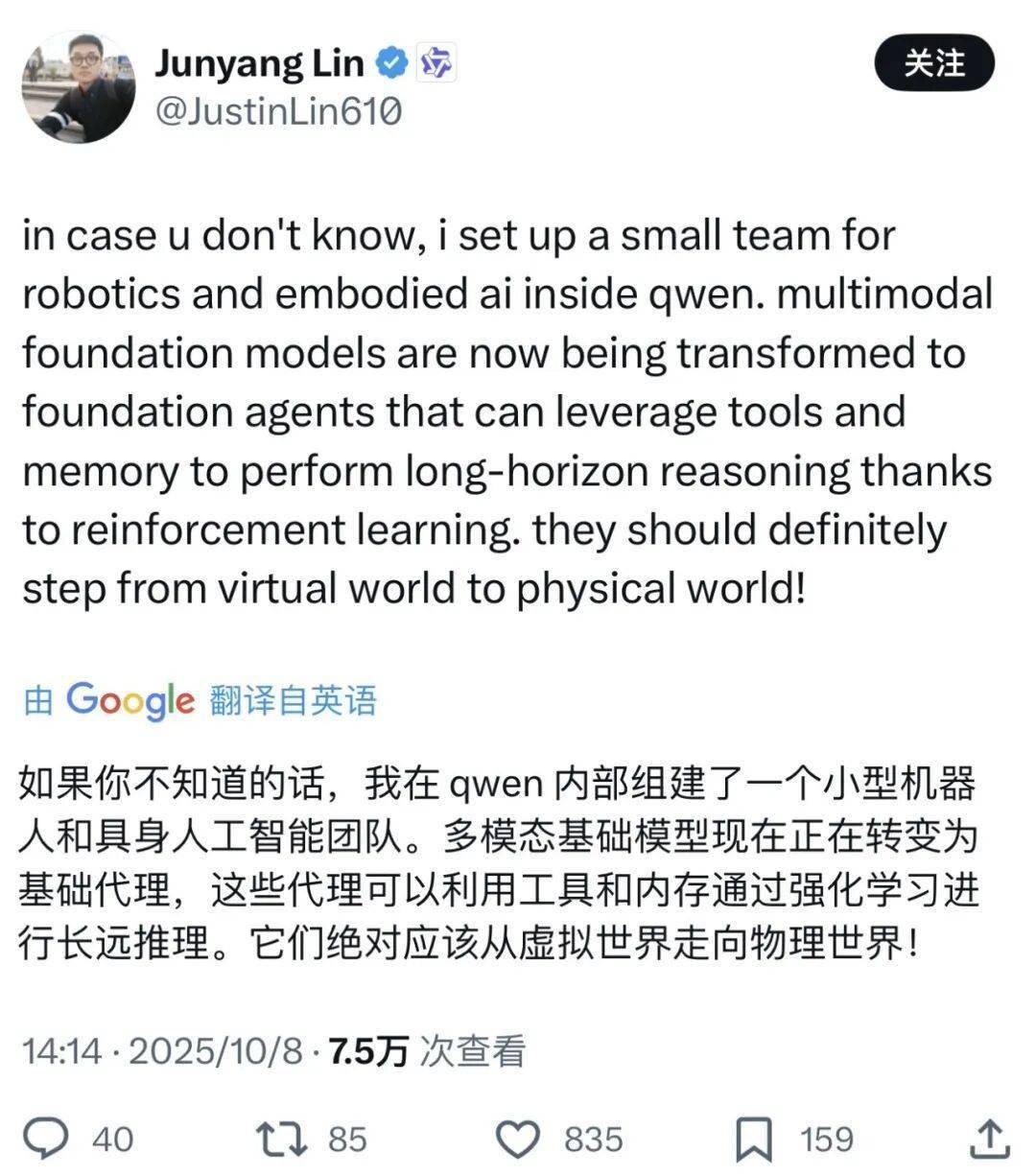

10月8日,阿里巴巴通义千问的技术负责人林俊旸在社交媒体上透露,阿里内部已组建机器人和具身智能的小型团队。这标志着,阿里从AI软件向硬件应用领域的战略延伸。而此举正值全球科技巨头纷纷布局机器人领域之际。他进一步阐释了背后的技术判断:多模态基础模型正转变为基础智能体(Agents),这些智能体可以利用工具和记忆,通过强化学习进行长视野推理,“它们绝对应该从虚拟世界走向物理世界”。

这并非一次心血来潮的追风口之举。往前追溯15天,在2025年9月24日的云栖大会上,阿里巴巴集团CEO吴泳铭已为这一行动做出战略背书。他判断,行业正进入AI的“自主行动”阶段,并明确将联合英伟达,推动具身智能落地。从CEO定调到技术团队落地,阿里只用了半个月,其背后是一场酝酿超过两年的战略转型:阿里巴巴正在具身智能这个终极赛道上,完成从“看台投资者”到“核心牌手”的角色转变。

然而,想凭借AI大模型为“大脑”打赢这场物理世界智能化战争的玩家,并不止阿里。在这条赛道上,早已巨头林立,模式各异:特斯拉正以“从芯片到整机”的全栈自研模式打造擎天柱(Optimus);明星创业公司Figure AI选择与OpenAI结盟,构成“顶尖AI大脑+敏捷硬件身体”的典型组合;而Google DeepMind则持续通过发布RT系列模型,探索通用AI模型控制万物的技术边界。

但此前各方的角力,更多还停留在投资产业和技术研发并进阶段。直到2025年10月8日这一天,阿里与软银的同时出手,才真正将这场竞赛推向了“产业级”规模与“生态级”对抗的全新阶段。阿里的行动,发生在具身智能全球竞赛骤然加速的背景之下。

就在林俊旸官宣的同一天,日本软银集团也正式宣布,以近54亿美元现金,将工业机器人“四大家族”之一ABB集团旗下的“机器人与离散自动化事业部”收入囊中。软银董事长孙正义对此明确表示,此举旨在将“人工超级智能和机器人技术相融合”,其战略雄心可见一斑。此举远非孙正义的心血来潮,而是其在AI与机器人领域长达十年布局的最后一块拼图。

可以看到,阿里在过去两年的机器人领域投资,恰恰相当重视“干活”,也就是机器人本体和灵巧手相关企业:2024年2月,投资协作机器人企业法奥意威。2024年10月,联合领投星动纪元近3亿元Pre-A轮,并于次年1月追投。2025年3月,阿里参与逐际动力A+轮融资,半年内累计跟进其A轮系列投资达5亿元。2025年6月,联合领投宇树科技C轮。2025年9月,重金领投自变量机器人A+轮。

如今成立具身AI小组,标志着其战略正从“广撒网”的生态投资,转向“深扎根”的核心自研,决心将这些分散的“躯体”与自己的“大脑”——通义千问——进行深度缝合。虽然阿里未直接沿用此说法,但其战略思路已如出一辙。

在2025年的云栖大会上,阿里云CTO周靖人已明确表示,最新的Qwen3-Max模型在Agent工具调用能力上达到“一梯队水平”。同时,阿里联合英伟达,将集成NVIDIA Isaac Sim仿真工具与Cosmos测试平台,这些工具可通过标准化接口与通义大模型联动,为不同形态的机器人提供统一的训练与测试环境。

这一切都指向一个清晰的两层架构:由通义千问担当通用的“大脑”,负责任务理解与规划;由阿里投资的硬件公司担当专用的“执行单元”,负责动作落地。这与软银直接收购成熟硬件巨头(ABB)后,再为其嫁接“AI大脑”的“自上而下”整合路径,形成了鲜明对比。如果说“一脑多形”的技术路径是英雄所见略同,那么“场景闭环”则是阿里手中最独特的王牌。

尽管前景广阔,但无论是阿里“合纵连横”的生态路径,还是软银“帝国并购”的整合路径,都必须面对一个共同的终极挑战:如何跨越人工智能“软”世界与机器人硬件“硬”世界之间的巨大天堑。

“一脑多形”的蓝图描绘了一个理想的未来,但在现实中,硬件层面却是一座“巴别塔”。不同厂商的机器人拥有迥异的底层架构、通信协议和数据接口。因此,摆在阿里平台方面前的首要难题,并非简单的“重复造轮子”,而是如何扮演“通用翻译官”的角色,投入巨大的工程力量去抹平硬件差异,让通义大模型这颗“大脑”能真正听懂并指挥形态各异的“身体”。这对于试图连接多家初创盟友的阿里而言,挑战尤为艰巨;相比之下,软银的挑战则在于如何让ABB这个统一但可能僵化的工业体系,去拥抱外部更开放、更多变的AI生态。

吴泳铭为阿里的AI战略锚定了方向,林俊旸的团队则正式下场执行。从早期的资本布局到如今的亲自整合,阿里在具身智能领域的野心已然清晰:它不仅要做一个“赋能者”,更想成为平台规则的制定者。然而,10月8日的号角吹响之后,真正的考验才刚刚开始。在这场由巨头点燃的竞速赛中,宏大的愿景固然重要,但最终的胜负手,将取决于谁能率先破解“AI落地干活”这个最朴素也最艰难的商业与工程难题。

|

|